水上地区の指定文化財の紹介

水上地区の指定文化財の紹介

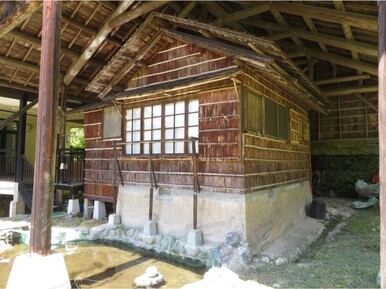

旧戸部家住宅

国指定重要文化財(建造物) 昭和45年6月17日指定

川場村の農家で、群馬県北部の古い農家の状況をよく残している。

旧水上町が旧所有者より買い上げ、昭和50年に移築した。移築当時はトタン屋根に壁も現代的なものだったが、古い図面に基づいて、茅葺き屋根・土壁といった江戸時代の姿に復元した。

所在:湯原443

見学:外見のみ(屋根は防水のため、シートで覆われています)

見学:外見のみ(屋根は防水のため、シートで覆われています)

大峰神社本殿

町指定重要文化財(建造物) 昭和52年10月22日指定南北朝時代の正平5年に建立されたと伝えられ、その後、数回にわたり再建されている。

壁画の彫刻と2匹の狛犬はきわめて芸術性が高い。境内には神楽殿があり、毎年5月3日に例大祭が開催されて太々神楽が奉納される。この時には本殿を拝観することができる。

所在:小仁田74-1

見学:5月3日の例大祭に公開

見学:5月3日の例大祭に公開

冨士浅間神社中宮

町指定重要文化財(建造物) 昭和52年10月22日指定

棟札は寛文3年(1663)と万治元年(1658)の2つがある。

奥之院が谷川岳山頂にあり、かつてはここに御神体の鏡(懸仏・町指定重要文化財)が安置されていた。

毎年4月29日に太々神楽が奉納される。

所在:谷川556-43

菅原神社本殿

町指定重要文化財(建造物) 昭和52年10月22日指定

造営当初の年代は不明だが、享和元年の再建当時の記録によると大工棟梁として小日向村の木村甚五郎金久ほか門人4人の名が記されている。

大峰神社本殿と同様に本殿壁面にはきわめて装飾的な彫刻が施され、小規模ながら優美華麗な様相を呈している。

所在:小日向473

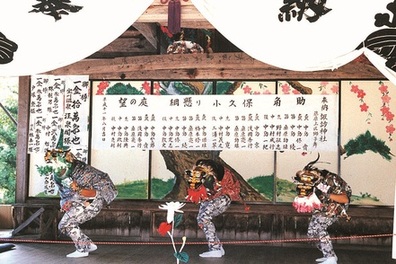

藤原諏訪神社歌舞伎舞台並びに観覧席

町指定重要文化財(建造物) 昭和56年2月26日指定歌舞伎舞台

歌舞伎舞台から見た観覧席

昭和初期頃までは越後等から師匠を招いて地元で歌舞伎を上演していた。舞台の向かいには、地形を利用して斜面に石段状の観覧席が設けられている。近年までは、舞台脇の土俵で相撲が行われていた。

現在では夏に獅子舞(町指定重要無形民俗文化財)が上演されている。

所在:藤原3419

関連するページ

綱子の宝篋印塔

県指定重要文化財(石造物) 昭和48年4月25日指定密教色の強い宝篋印塔だが「南無阿弥陀仏」の刻印は浄土信仰の表現であり、当時の地方信仰のあり方がうかがわれる。

所在:綱子37

北貝戸の宝篋印塔

町指定重要文化財(石造物) 昭和52年10月22日指定北貝戸講中により江戸時代になって建立されたもので、「陀羅尼経」「一心如来秘密全身舎利」と刻まれている。

付近にはこのほかに二十一夜待供養塔(寛政3年)と双体道祖神(宝暦2年)があり、いずれも北貝戸の発展を知るうえで貴重な資料である。

所在:湯原1169

一畝田の双体道祖神(塞神)

町指定重要文化財(石造物) 昭和52年10月22日指定

道祖神は村境に置かれて邪霊、悪鬼、疫病などを防ぐ民俗神である。

陰陽石や丸石などの自然石を祀ったものから、寄り添う男女を彫り込んだものもあり、後者を双体道祖神と呼ぶ。この形の道祖神は長野県から群馬県及び相模地方に多く分布する。

所在:藤原4375

大穴の石幢六地蔵尊

町指定重要文化財(石造物) 昭和56年2月26日指定人は死後に地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上のいわゆる六道に行くとされている。

石幢六地蔵尊は六角に形作った石塔のそれぞれの面に、六道における人々の苦しみを救うとされる6種類の地蔵が祀られている。

所在:大穴187

応永寺の十王(閻魔王)

町指定重要文化財(彫刻) 昭和56年2月26日指定人は死後、初七日から三回忌までの間に順次、10回の裁きを受けるとされている。その裁判官的な役割を果たすのが、秦広・初江・閻魔ほかの十王である。

十王の中で閻魔以外の王は知名度が低く、そのためか十王像は俗に閻魔王とも呼ばれることがある。

所在:藤原4002

上州藤原(旧雲越家)の生活用具及び民家

国指定重要有形民俗文化財 平成9年12月15日指定冬の旧雲越家住宅(平成30年)

冬の旧雲越家住宅(令和3年)

豪雪地帯のみなかみ町藤原に建てられた、明治期の一般的な中層農家。建物だけでなく、明治から昭和にかけてこの家で使われていた生活用具も保存されている。

現在では雲越家住宅資料館として5月~11月に一般公開されている。

所在:藤原3688

見学:5月~11月の土日祝日 10時から15時

要事前申し込み。一週間前までに生涯学習課へお申し込みください。

見学:5月~11月の土日祝日 10時から15時

要事前申し込み。一週間前までに生涯学習課へお申し込みください。

関係するページ

藤原の獅(師)子舞

町指定重要無形民俗文化財 昭和60年7月19日指定

建久年間に源頼朝の家臣によって伝えられたとされているが、詳細は不明。

笛方2人、太鼓方2人、花笠1人、獅子3人によって構成される。夏祭り(8月~9月)において藤原諏訪神社歌舞伎舞台(町指定重要文化財)で奉納される。

所在:藤原3419

関係するページ

水上石器時代住居跡

国指定史跡 昭和19年11月13日指定1号住居跡

2号住居跡

2号住居埋甕

沢を挟んだ緩斜面上から、昭和9年と12年に発見された2軒の敷石住居跡。

戦争中という混乱した中でも国指定となった貴重な史跡である。この頃は縄文時代という名称が普及していなかったため、石器時代という古めかしい名称が付けられた。

所在:大穴537・705

見学:常時可

見学:常時可

町内の敷石住居跡

水上町モリアオガエル繁殖地

県指定天然記念物 昭和32年9月10日モリアオガエルは通常、山地の沼や湖などの岸辺で、水面に覆い被さっている樹木に泡状の卵塊を産み付けるが、このような人工池に棲み着くのは珍しい。

所在:小日向553

町内のモリアオガエル繁殖地

ユビソヤナギ群落

県指定天然記念物 平成20年3月27日指定

環境省レッドリスト2020では、緊急度が3番目に高い絶滅危惧Ⅱ類となっている。

特徴は、樹皮をはがすと内樹皮が黄色であること、雌花の2本の花糸が完全に癒着して1本になっていることなど。

所在:湯檜曽川上流域

冨士浅間神社のムレスギ

町指定天然記念物 平成15年7月14日指定

推定樹齢150年で、地上2.5mあたりから幾つもの支幹に分かれ、通常のスギを逆さにした形状をしている。自生ではなく神社に植樹されたものと思われる。

所在:谷川553

町内のムレスギ

八幡様のムレスギ

町指定天然記念物 平成15年7月14日指定

ムレスギはみなかみ町のほか、群馬県みどり市、福島県河沼郡柳津町、宮城県柴田郡川崎町で確認されている。

所在:谷川287

町内のムレスギ

湯原神社のムレスギ

町指定天然記念物 平成15年7月14日指定

冨士浅間神社のムレスギや八幡様のムレスギに比べると幹周りが細く、樹齢が若いように思われるが、その分樹勢があり、上部の枝が密集する部分はきれいな丸形を描いている。

所在:湯原358

町内のムレスギ

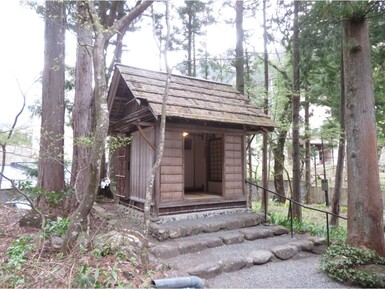

廣池千九郎谷川記念館 麗澤館(旧主屋及び旧浴場)、神壇

国登録有形文化財(建造物) 令和7年3月13日登録

麗澤館

神壇

モラロジーを提唱した教育者、廣池千九郎(ひろいけちくろう)が晩年を過ごした建物群である。

療養と社会教育を目的とした谷川講堂の開設にあたって、まず神壇を建てた。その後、麗澤館(れいたくかん)が建築された。

地元で手に入りやすい杉材や、最小限の加工をした丸太材を多用し、手間を抑えた作り方をしている。

所在:谷川557-1ほか

公開:令和7年度は改修のため公開なし

公開:令和7年度は改修のため公開なし

関連のあるページ

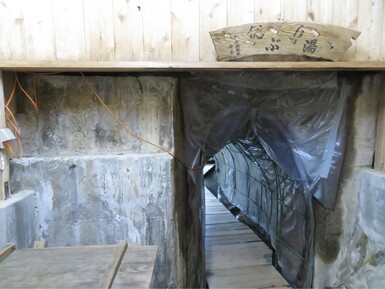

廣池千九郎大穴記念館 偲ぶの湯(旧洞窟温泉)、脱衣場

国登録有形文化財(建造物) 令和7年3月13日登録

脱衣場

偲ぶの湯 入口

昭和12年(1937)

モラロジーを提唱した教育者、廣池千九郎(ひろいけちくろう)が臨終を迎えた施設群である。

脱衣場は、地元で手に入りやすい杉材や、加工の手間を抑えた角材・ベニヤ材を使用しており、廣池の合理的な思想がうかがえる。

偲(しの)ぶの湯は、源泉が湧出する洞窟を素掘りで掘削し、最奥部に浴槽を設置している。

モラロジーを提唱した教育者、廣池千九郎(ひろいけちくろう)が臨終を迎えた施設群である。

脱衣場は、地元で手に入りやすい杉材や、加工の手間を抑えた角材・ベニヤ材を使用しており、廣池の合理的な思想がうかがえる。

偲(しの)ぶの湯は、源泉が湧出する洞窟を素掘りで掘削し、最奥部に浴槽を設置している。

所在:大穴735-1

公開:令和7年度は改修のため公開なし

公開:令和7年度は改修のため公開なし