月夜野地区の指定文化財の紹介

月夜野地区の指定文化財の紹介

子持神社本殿

県指定重要文化財(建造物) 昭和59年12月25日指定

平安時代の貞観年間の建立と伝えられるが、現在の本殿は寛永10年建立。一間社流造(いっけんやしろながれづくり)、木賊(とくさ)葺き。

覆屋は、複雑な屋根構造をもった八棟造(やつむねづくり)の妻入り木造建築で、文化15年(1818)の建立。

所在:上牧528-1

関連するページ

中村天満宮舞殿

町指定重要文化財(建造物) 昭和46年7月24日指定江戸時代中期、全国で地芝居歌舞伎が流行っていたが、その後幕府は風紀を乱すとして禁止した。しかし、庶民は神楽殿の名目で舞台の低い舞殿を造り、密かに村祭りで芝居を上演し続けた。

廻り舞台で、上演時に取り付ける外唐紙は町出身の画家・林豊山(ほうざん)の作品。

所在:下津2332-1

茂左衛門の奥之院本堂

町指定重要文化財(建造物) 昭和50年5月21日指定元々は、上津大宮八幡宮の社殿であった。老朽化によって取り壊される予定であったが、茂左衛門を慕う町組の有志が譲り受け、昭和31年(1956)に現在地へ解体移築した。このとき、寺院風に改装改築されている。

この地は、茂左衛門が幕府の役人に捕らえられた場所といわれている。

所在:上津807-14

月夜野神社本殿

町指定重要文化財(建造物) 昭和59年7月1日指定

本殿は元々空宮になっていたが、昭和12年に約1㎞北の寿命院境内の山腹から、木ゾリとコロを使って人力で引かれてきた。

全面的に施された色鮮やかな彫刻や組物は実に見事で、特に屋根軒裏一面に彫られた複数の竜と波渦形の板軒彫刻は大変珍しい。

所在:月夜野1259-1

子持神社覆屋

町指定重要文化財(建造物) 平成26年9月1日指定複雑な屋根構造をもった八棟造(やつむねづくり)の妻入り木造建築。

本殿は寛永10年(1633)建立の一間社流造(いっけんやしろながれづくり)、木賊(とくさ)葺き。拝殿は寛保2年(1742)と、本殿・拝殿・覆屋ともに棟札により建立年代が明らかである。

所在:上牧528-1

関連するページ

上杉謙信の供養塔

町指定重要文化財(石造物) 昭和45年4月1日指定天正6年3月13日、上杉謙信は春日山城で亡くなった。沼田城代の上野中務家成(うえのなかつかさいえなり)はその死を悼み、後閑にあった恕林寺(じょりんじ)に供養塔を建立した。その後、如意寺(にょいじ)に移設された。

「奉為謙信法印」「天正戊寅四月日」と彫られている。

所在:上津2578 如意寺

上杉謙信の伝承が残る文化財

名胡桃の芭蕉句碑

町指定重要文化財(石造物) 昭和46年7月24日指定

「栴檀裳 飛登寿幾図都廼 田打可那」(千段も一鍬ずつの田打ちかな) 芭蕉翁

県内でも200あまりある芭蕉句碑のなかでも、この句を使用しているものはこの1基だけである。

所在:下津2439-1 中村薬師堂

町内の芭蕉句碑

月夜野の芭蕉句碑

町指定重要文化財(石造物) 昭和46年7月24日指定元々は利根川の渡し場に建立されていたが、大正年間に茂左衛門千日堂が完成した際に現在の場所に移築された。

石材は新治大塩産。

所在:月夜野488-2 茂左衛門地蔵尊千日堂

町内の芭蕉句碑

下牧の芭蕉句碑

町指定重要文化財(石造物) 昭和46年7月24日指定「道者當能 槿ハ馬爾 食禮化李 ばせを」(道ばたの槿(むくげ)は馬に食われけり)

当初は現在の場所から10mほど離れた旧道の道端に建っていた。

書は沼田出身の書家・生方鼎斉によるもの。

所在:下牧1248-1

町内の芭蕉句碑

貞治の宝篋印塔

町指定重要文化財(石造物) 昭和48年6月1日指定

上津地内の馬廻堂(地蔵堂)の境内にある。石造積上式塔の宝篋印塔である。

塔身は縦長方形で四面に種子(梵字)が陰刻され、総高110cm、全階形関東型式に属し、相輪と基台を欠き、塔身は輪廊を巻胎蔵界四方仏の種子を刷毛書きし薬研彫りである。

所在:上津1610-1

明徳の宝篋印塔

町指定重要文化財(石造物) 昭和48年6月1日指定天台宗三重院の境内にあり、石造積上式塔の宝篋印塔である。

現存部の高さ約130cm、全階形関東型式に属しているが、相輪・塔身を欠き、現在の塔身は後世に取り替えられたものと思われる。台石は二区に分けられ、「明徳五年」と彫られている。

所在:下津4061 三重院

応永の宝篋印塔

町指定重要文化財(石造物) 昭和48年7月1日指定

写真中央。石倉の旧福泉寺屋敷跡にあり、四基の石造物(後世にこの場所に集められたものと思われる)とともに南面・並列して建てられている。

塔身がなく、基礎に直接笠が乗った状態で残っているが、基礎には年号を示す刻字が認められる。

所在:上牧1623

徒渉万葉歌碑

町指定重要文化財(石造物) 昭和52年12月1日指定

「利根川の河瀬も知らすたたわたりなみに逢ふのすあへる君かも」

万葉集の中で唯一利根川についての歌である。歌碑のある付近は浅瀬で、徒渉(ただわたり)と呼ばれていた。

所在:後閑地内 利根川河川敷

玉泉寺の禁芸碑

町指定重要文化財(石造物) 昭和55年6月1日指定禅宗寺院の結界石(戒壇石)の一種で「禁芸術売買」と刻字されている。修行の妨げとなる大道芸人などが寺院内に入ることを禁じたものである。

玉泉寺十八世正順高眼和尚が結制(特定の修行の時期)に際して建立したもの。

所在:後閑2920-2

貞和の板碑

町指定重要文化財(石造物) 昭和55年6月1日指定

高さ99cm、幅27cmの緑泥片岩製。福泉寺跡から出土。

しっかりとした彫りで、上部から天蓋、瓔珞(ようらく)を付け、キリーク(阿弥陀如来)、蓮華座、華瓶があり、その両側には右に観世音菩薩、左に勢至菩薩がある。華瓶の下には「貞和四年戊子三月日」とある。

所在:月夜野1814番地1 月夜野郷土歴史資料館

見学:資料館開館日

見学:資料館開館日

永仁の板碑

町指定重要文化財(石造物) 昭和55年6月1日指定

上津の大重院に保存されている。高さ63cm、幅31cm、厚さ2.8cm。緑泥片岩製である。

上部に瓔珞(ようらく)を付け、その下に梵字によるキリーク(阿弥陀如来)があり、その下には右に観世音菩薩、左に勢至菩薩が彫られ、下段には三蓮座がある。永仁■年とだけ判別できる。

所在:上津2313-1 大重院

村主八幡神社の絵馬

町指定重要文化財(絵画) 昭和56年7月5日指定出雲国でスサノオノミコトが八岐大蛇(やまたのおろち)を退治して姫を救ったという神話の一場面を描いた絵馬である。縦65cm×横85cm。

みなかみ町上津出身の林青山(せいざん)の作である。青山は町内各地に天井絵等を残している。

所在:上津1233

見学:祭礼日にのみ公開

見学:祭礼日にのみ公開

町内に残る林青山の作品

如意寺の天井絵

町指定重要文化財(絵画) 平成28年3月17日指定みなかみ町上津出身の林青山(せいざん)16歳の時の作品である。青山の旧姓「原沢」の落款印が見られる。

本堂大広間の格(ごう)天井にあり、72面のうち中央9面(天蓋が吊るされている)に龍が、その他は花鳥獣(1面には人物)が描かれている。

所在:上津2578

町内に残る林青山の作品

龍谷寺の天井絵

町指定重要文化財(絵画) 平成28年3月17日指定如意寺と同じく林青山(せいざん)の作品である。全90面で、天蓋により少し見えにくいが中央12面には龍が描かれ、その他は花鳥獣図である。

龍図の隣に「明治二十二年丁丑小春 金鳳山龍谷四十九代 菅原古堂尊者 応需 青山謹寫 印」の落款がある。

所在:師1668

町内に残る林青山の作品

明徳寺の木造聖観音坐像

県指定重要文化財(彫刻) 昭和56年5月6日指定

後閑にあった曹洞宗明徳寺の本尊。天明2年(1782)に嶽林寺(月夜野)十五世住職大斧道公師が、江戸駒込の吉祥寺から持ち込んだものとされる。その後、明徳寺に安置された。

高さ72cm、肩幅25cm、膝幅51.5cm。「聖観音(しょうかんのん)」とは、人間の姿に最も近い観音菩薩像のことをいう。

所在:月夜野1814番地1 月夜野郷土歴史資料館

見学:資料館開館日

見学:資料館開館日

龍谷寺の十六羅漢像

町指定重要文化財(彫刻) 昭和50年5月21日指定

玉泉寺(下牧)十五世月丘和尚(げっきゅうおしょう)が寄進したと伝えられる。木彫り表面には金箔が貼られ、輪形の頭光をもっている。

羅漢とは煩悩を断ちきり尊敬され供養されるべき人々のことで、釈迦如来の在世当時の弟子たち、さらにその後の聖者のこと。

所在:師1668-1

村主八幡神社の算額

町指定重要文化財(歴史資料) 昭和50年5月21日指定和算の大家関孝和(せきこうわ)の流れをくむ高橋嘉吉が、村主八幡神社に奉納したもの。高さ45cm、幅177cm。

この算額には、和算のうち微分積分の円理術(円の色々な性質を研究する幾何学)の問答が記されている。

所在:上津1233

見学:祭礼日にのみ公開

見学:祭礼日にのみ公開

村主八幡神社の文化財

櫛渕虚冲軒の練手石

町指定重要文化財(歴史資料) 昭和52年12月1日指定櫛渕虚冲軒(くしぶちきょちゅうけん)は後閑出身の神道一新流開祖である。虚冲軒は武者修行の後に後閑に道場を開き、その後、江戸小川町にも道場を開いた。

この練手石は、後閑道場で虚冲軒が体の鍛錬のために用いたものと伝えられる。

所在:下牧2390 玉泉寺

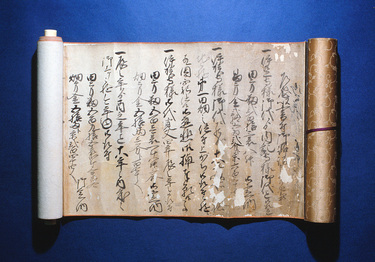

松井市兵衛の越訴状控え

町指定重要文化財(歴史資料) 昭和52年12月1日指定

これに立ち上がったのが旧真庭村の農民松井市兵衛で、領民の窮状を訴状にして幕府に訴えた。その後、市兵衛は天和元年(1681)に処刑された。延宝9年(1681)と記されているが、後補であるという。

所在:月夜野1814番地1 月夜野郷土歴史資料館

見学:資料館開館日

見学:資料館開館日

小川島の歌舞伎舞台

県指定重要有形民俗文化財 昭和58年2月22日指定

建立年代は不明だが、元治年間(1864~1865)に焼失し、明治初年までに再建されたようである。棟梁は四万の若狭守である。

間口五間、奥行四間で当初は茅葺きであったという。現在は公民館として利用されているが、床下には廻り舞台の機構が残っている。

所在:下津1314 小川島公民館

古馬牧の人形浄瑠璃(附人形)

県指定重要無形民俗文化財 昭和58年2月22日指定学校での公演の様子

(令和6年度)

第49回利根沼田伝承古典芸能祭

元禄年間に3人の古老が伊勢参りの途中で人形芝居を見物し、気に入って頭(かしら)を5個買ってきたのがはじまりと伝えられる。

三人遣いの人形浄瑠璃のほかに、33体の頭(かしら)も指定されている。下牧人形芝居保存会 吉田座により、下牧区敬老会(4月15日)や地元小学校等において、積極的に上演している。

所在:下牧682-1 下牧公民館

小川神社の太々神楽

町指定重要無形民俗文化財 昭和45年4月1日江戸時代中頃にはじまったとされているが、現在奉納されている神楽は明治30年(1897)から続いている。

面は18面、衣装は20名以上、12座が現在まで継承されている。例年、4月第三日曜日に神社境内の神楽殿にて奉納される。

所在:小川1049-1

村主八幡神社の太々神楽

町指定重要無形民俗文化財 平成4年2月4日

後閑の小高諏訪神社の神主増田右京が上方に行き神楽を伝授され、それを近隣の神主たちに教えたことが始まりとされている。現在の神楽が本格的に始まったのは明治以降とされる。

毎年4月第一日曜日に奉納され、その際に地元女子中学生の巫女により浦安の舞も奉納される。

所在:上津1233

村主八幡神社の文化財

小松八幡宮の太々神楽

町指定重要無形民俗文化財 平成5年12月14日

上津地区の村主八幡神社から伝わったとされている。以前は衣装・道具一式を村主八幡神社からその都度借り受けて神楽を奉納していた。

現在12座が行われている。毎年、4月第一日曜日に奉納される。

所在:下津4299-2

矢瀬遺跡

国指定史跡 平成9年3月17日指定復元された様子

発掘された木柱根

四隅に「目」の字状の石組みがある炉

利根川の河岸段丘から発見された縄文時代のムラ跡。今でも流れている水場、立石等で構成される祭壇状遺構、径20cm~70cmまで大小様々な木柱根、配石墓群が中央にあり、その周囲に居住空間がつくられていた。

道の駅と併設して遺構復元展示施設を一般公開している。

所在:月夜野2939-1

関連するページ

名胡桃城址

県指定史跡 昭和24年12月20日指定

上野国に勢力を伸ばしてきた真田昌幸(さなだまさゆき)が、北条方(ほうじょうがた)の沼田城を奪取する際の最前線基地として築城した。

天正17年(1589)に北条方の沼田城代猪俣邦憲(いのまたくにのり)が名胡桃城を奪取し、これが豊臣秀吉の小田原征伐の口実となった。

所在:下津3437

町内の中世城館址

梨の木平敷石住居跡

県指定史跡 昭和52年4月1日指定

台地の縁辺部から1軒だけ発見された縄文時代の敷石住居跡。

平板状の石をきれいに敷き詰めた床面から、高さ73cm、径60cmの大型の深鉢形土器がつぶれた状態で出土した。土器は現在、月夜野郷土歴史資料館に展示されている。

所在:月夜野1805-6

見学:常時可

見学:常時可

関連するページ

明徳寺城址

町指定史跡 昭和45年4月1日指定戦国時代、上野国は上杉、武田(真田)、北条の勢力の狭間にあった。上杉勢が後退したあとの天正7年(1579)、沼田は北条領となっていたが、西の真田昌幸が利根川西岸まで勢力を拡大してくると、北条方は名胡桃城に対峙する位置に明徳寺城を築城した。

所在:後閑1717-1

見学:私有地内であることに留意してください。

見学:私有地内であることに留意してください。

町内の中世城館址

小川城址

町指定史跡 昭和45年4月1日指定

上杉、北条、真田の勢力争いの真っ只中にあり、城主・小川可遊斉(かゆうさい)は巧みな外交、ゲリラ戦法などにより戦国時代を生き抜いた。南の名胡桃城、利根川の対岸の明徳寺城とは至近距離にある。

空堀が比較的良く残っている。

所在:月夜野1125

町内の中世城館址

石倉城址

町指定史跡 昭和45年4月1日指定

平井城(藤岡市)を根拠地としていた関東管領(かんれい)上杉顕定(あきさだ)が、故郷越後との中継地として築城したといわれている。

利根川にのぞむ台地の先端に立地し、東西65m×南北60mの本廓のほか、堀切り、土塁の一部が残っている。

所在:石倉1788

見学:私有地内であることに留意してください。

見学:私有地内であることに留意してください。

町内の中世城館址

後閑館址

町指定史跡 昭和50年5月21日指定康永年間(1342~45)に、後閑次郎祐房(すけふさ)が開発のために入村し、館を構築したといわれている。以降、文禄元年(1592)の後閑氏途絶まで、後閑村を統治していたという。

建物跡、石垣等は残っていないが、60m×50mの台形に土塁がかすかに残っている。

所在:後閑466

町内の中世城館址

八束脛洞窟遺跡

町指定史跡 昭和53年4月1日指定

三峰(みつみね)山麓の石尊山(せきそんさん)の岩陰から発見された弥生時代の墓地。装飾品が多く出土し、中には人骨に穴を開けて装飾品としたものもある。

ここには脛(すね)の長さが握り拳八つ分もある大男が住んでいるという伝説があり、八束脛(やつはぎ)といわれている。

所在:後閑3430

関連するページ

塚原古墳群

町指定史跡 昭和53年4月1日指定6~7世紀の築造と考えられる古墳群で、現在46基の小型円墳が確認されている。山から連なる斜面上に立地し、その多くは横穴式石室をもっている。

副葬品はほとんど盗掘されているが、中には冑(かぶと)、直刀(ちょくとう)、耳環(じかん)、玉類などが出土した古墳もある。

所在:上津355-1 ほか

若宮塚(如意姫)

町指定史跡 昭和58年6月1日指定美しく聡明な如意姫(にょいひめ)は後花園天皇に仕え寵愛を受けたが、他の女官の嫉妬により帝の子を身ごもったまま都を離れ、この村主八幡宮の脇に住みついた。

ほどなくして若宮を出産したが、わずか2年ほどで若宮は病死してしまった。若宮塚はこの母子の墓といわれる。

所在:上津1233 村主八幡神社裏手

村主八幡神社の文化財

政所沢口遺跡の製鉄炉址

町指定史跡 平成2年8月7日指定発掘調査により河岸段丘上の緩斜面から8基の製鉄炉址が確認されたほか、付近からは100基を超える古墳~平安時代の住居址が検出されている。

「安楽寿院文書(あんらくじゅいんもんじょ)」(1143)によると、この辺りは隅田庄があったことがわかっている。

所在:政所307

大峰山浮島及び湿原植物

県指定天然記念物及び名勝 昭和27年11月11日指定沼の中央には、面積の5分の2程度の浮島がある。これは1万年以上の年月を要して堆積した泥炭層で、浮島表面は湿原となって植物群落を形成している。

所在:小川4199

上津のうばザクラ

県指定天然記念物 昭和27年11月11日指定樹種は正式に鑑定していないため不明。

所在:上津1130-1

関連するページ

村主の大ケヤキ

県指定天然記念物 昭和27年11月11日指定

現在でもなお樹勢は良い。

所在:上津1233

村主八幡神社の文化財

大峰山モリアオガエル繫殖地

県指定天然記念物 昭和36年1月6日指定

毎年6~7月の梅雨期には、モリアオガエルが産卵のために水辺に集まってくる。夜半から明け方にかけて、水面にせり出した樹木の枝上で、1匹の雌に複数の雄が重なり合って泡状の卵塊を産み付ける。

所在:小川252 大峰山古沼

町内のモリアオガエル繁殖地

大沼(権現沼)モリアオガエル繁殖地

町指定天然記念物 昭和48年7月1日指定

モリアオガエルは毎年、6月から7月の梅雨期にかけて山から姿を現し、貝殻をこすり合わせるような低い声で鳴き出す。湿度の高い夜には水面に張り出した樹木に白い泡状の卵塊を産み付ける。

所在:大沼地内 沼平

町内のモリアオガエル繁殖地

小松八幡宮の大スギ

町指定天然記念物 昭和55年6月1日指定樹勢は良好で、地域の人々に親しまれている。

所在:下津4299-2

町組のエドヒガンザクラ

町指定天然記念物 平成12年3月1日指定

周辺は墓地であり、言い伝えによると無縁仏などを供養するために元禄8年(1695)に植えられたという。

所在:月夜野406-1