新治地区の指定文化財の紹介

新治地区の指定文化財の紹介

泰寧寺本堂欄間及び須弥壇

県指定重要文化財(建造物) 昭和26年10月5日指定泰寧寺本堂欄間

泰寧寺本堂須弥壇

本堂左右にある欄間と中央の須弥壇にほどこされた彫刻で、いずれもきわめて芸術性が高い。制作年代を示す資料は残っていないが、桃山時代の様相を呈している。

欄間彫刻は、松を背景に孔雀が1面、桐を背景に鳳凰が1面の計2面で構成されている。

本堂須弥壇は、茄子座ともいうべき部分の牡丹に唐獅子が彫られている。

所在:須川93

関連するページ

旧大庄屋役宅書院

県指定重要文化財(建造物) 昭和27年11月11日指定当初は母屋と別棟だったが、明治22年に母屋を建て替えた際に、書院との間に玄関の間を設け、母屋と一体化させたと推定される。

天保12年に四代目河合定右衛門が大庄屋を仰せつけられて後、明治に至るまで旧吾妻郡内7ヶ村の名主を総括していた。

所在:東峰220

関連するページ

泰寧寺山門

県指定重要文化財(建造物) 昭和28年8月25日指定十五世本光和尚の時に竣工したといわれる。円柱12本のうち11本は、みなかみ町入須川字大影にあった1本の欅の大木からとられた。強風の際には、2階全体が南北に揺れ動くようになっている。

山門前の参道はアジサイが有名である。

所在:須川93

関係するページ

河合家住宅

町指定重要文化財(建造物) 平成26年9月1日指定旧大庄屋役宅の母屋部分である。桁行17m×梁間10.9m。明治初期に母屋を建て替えるまでは書院と別棟になっていたが、現在は一体化している。

現在でも所有者が居住しており部分的に改造等もされているが、柱、差物、梁など主要な構造部材はほとんど残っている。

所在:東峰220

見学:個人宅であることに留意してください。

見学:個人宅であることに留意してください。

関連するページ

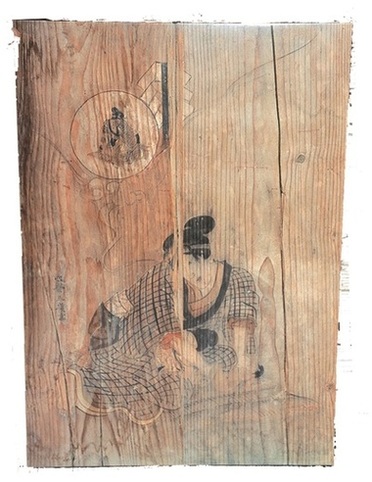

但馬院の天井絵

町指定重要文化財(絵画) 平成27年6月2日指定

林青山(せいざん)の作品。本堂の格天井に64面の花鳥獣図が描かれている。右隅の1枚には落款印が明瞭に押印されている。中央の龍は護摩の煤のため、はっきりとは残っていない。

林青山の天井絵は県内8ヶ所が確認されており、そのうち6ヶ所がみなかみ町内である。

所在:新巻3587-1

町内に残る林青山の作品

廣福寺の天井絵

町指定重要文化財(絵画) 平成27年6月2日指定本堂大広間の天井に、90面で構成されている。中央の12面は龍、その他78面に花鳥獣が描かれている。

みなかみ町(旧桃野村)上津出身の画家・林青山(せいざん)の作品。青山は、羽場日枝神社の間引絵馬(町重文)の作者・林豊山(ほうざん)の弟子である。

所在:羽場1792

町内に残る林青山の作品

羽場日枝神社の天井絵

町指定重要文化財(絵画) 平成27年6月2日指定林青山(せいざん)作の天井絵。一辺約40cmの板にそれぞれ花鳥獣図が描かれ、6列×11列の計66枚が格子にはめ込まれている。

みなかみ町にはこのほかに但馬院、廣福寺、龍谷寺、玉泉寺、如意寺の5ヶ所で、青山の天井絵が確認されている。

所在:羽場588-1

見学:祭礼日にのみ公開

見学:祭礼日にのみ公開

町内に残る林青山の作品

羽場日枝神社の獅子頭

町指定重要文化財(彫刻) 昭和49年3月18日指定

現在使われていない、古い獅子頭。

頭部と下あごに分かれており、それぞれの後部上下に小穴が開けられている。紐を通してつなげるようになっている。頭部上には、羽根飾りをつけた跡が残る。

所在:羽場588-1

見学:祭礼日にのみ公開

見学:祭礼日にのみ公開

羽場日枝神社の文化財

羽場日枝神社の拝殿欄間彫刻

町指定重要文化財(彫刻) 平成20年4月1日指定拝殿内東西の壁に、縦125cm×横170cmの彫刻が2面ずつ計4面が組み込まれている。武蔵国熊谷の彫刻師・小林源八(げんぱち)の作品で、天保4年(1833)から8年の間に作られたと思われる。

源八は、同じ神社内に保管されている下座(町指定重要文化財)の作者・塚越鶴之助の師匠である。

所在:羽場588-1

見学:祭礼日にのみ公開

見学:祭礼日にのみ公開

羽場日枝神社の文化財

赤谷十二神社の絵馬

町指定重要文化財(歴史資料) 昭和49年3月18日指定

近世においては生活苦から我が子を殺してしまう風習が一部にあった。この絵馬には母親が我が子を間引きしている様子が描かれており、左上の鏡には母親の姿が鬼に化けてしまっている。実物は県立歴史博物館で保管されている。

羽場日枝神社にも同様の絵馬が残されている。

所在:高崎市綿貫町992-1 群馬県立歴史博物館

見学:原則不可(常設展示室にレプリカあり)

見学:原則不可(常設展示室にレプリカあり)

町内の間引き絵馬

羽場日枝神社の間引絵馬

町指定重要文化財(歴史資料) 昭和49年3月18日指定江戸時代の農村では、生活苦によって赤子を圧殺する風習があった。間引絵馬はこの悪習を戒めるためのもの。鏡に映った母親の姿は鬼と化している。

神社拝殿内に掲げられているが、風化が激しい。みなかみ町新巻出身の画家・林豊山(ほうざん)によって描かれた。

所在:羽場588-1

見学:祭礼日にのみ公開

見学:祭礼日にのみ公開

羽場日枝神社の文化財

猿ヶ京神明神社の雨宮神額

町指定重要文化財(歴史資料) 昭和49年3月18日指定書体は壮麗で大きく、裏には「寛政七年」の年号が記載されている。

現在、猿ヶ京神明神社の拝殿内に保管されているが、以前は屋外に掲げられていたと思われ、保存状態は若干良くない。

所在:猿ヶ京温泉1500-2

見学:祭礼日にのみ公開

見学:祭礼日にのみ公開

羽場日枝神社の獅子舞

県指定重要無形民俗文化財 平成29年3月10日指定伊勢の神官夫婦が旅の途中にこの付近に立ち寄り、お礼に獅子舞を伝えたといわれている。獅子三頭が簓摺(ささらすり)をしたがえて、境内に張られたしめ縄の中で舞う全国的にも珍しい獅子舞で、4場で構成される。

毎年5月3日の春季例大祭で奉納される。

所在:羽場588

羽場日枝神社の文化財

猿ヶ京神明神社の神道修成派太々神楽

町指定重要無形民俗文化財 昭和49年3月18日指定吾妻郡中之条町の吾妻神社盛岡千広宮司の指導によりはじまった比較的新しい神楽ではあるが、忠実に継承している。

保存会の活動は積極的で、毎年4月第二日曜日の春季例大祭と大晦日から元旦にかけての年越しのほか、各種イベント等にも参加・出演している。

所在:猿ヶ京温泉1500-2

布施稲荷神社太々郷神楽

町指定重要無形民俗文化財 昭和49年3月18日指定

みなかみ町布施宿の利根川龍治翁により、伝えられたという。昭和になってからはじまった比較的新しい太々神楽であるが、現在でも地元保存会により保存継承されている。

毎年、4月第三日曜日に神社境内の神楽殿において奉納される。

所在:布施2013

猿ヶ京関所跡並びに旧役宅

県指定史跡 昭和26年6月19日指定猿ヶ京関所は、3代将軍徳川家光の時に設置されたとされる。三国街道にあって、江戸の北の守りとして重要視された。開設当時は真田沼田藩の管理下にあったが、天和元年に真田が改易になると幕府の直轄となった。

現在は猿ヶ京関所資料館として一般公開している。

所在:猿ヶ京温泉1145

関連のあるページ

永井宿本陣跡

町指定史跡 昭和49年3月18日指定

永井宿は三国街道沿いにあり、戦国時代には上杉謙信が関東侵攻の際に通過している。江戸時代には宿場が設置され、参勤交代をする越後の諸大名や佐渡奉行、新潟奉行が利用した。また、近代には与謝野晶子、若山牧水などの文人も立ち寄った。

建物は昭和9年に解体されている。

所在:永井467

猿ヶ京城址

町指定史跡 平成29年5月26日関東に出陣する上杉謙信が、宮野と呼ばれていたこの地に1泊し、自分の干支にちなんで「猿ヶ京」と名付けたと伝えられている。「猿ヶ京」の語は戦国時代の古文書から見られるようになり、越後国と上野国を結ぶ三国街道沿いの要衝の重要性がうかがわれる。

本丸と二の丸を分ける堀の折れが残っている。

所在:猿ヶ京温泉128

上杉謙信の伝承が残る文化財

川手山洞窟群及びズニ石

県指定名勝及び天然記念物 昭和48年8月21日指定

石門

ズニ石

川手山は標高1183mで、この地域一帯は凝灰岩質堆積岩とそれに貫入した石英閃緑岩からできている。熱水変質や浸食により、多数の洞窟や石門が形成され、石造物が安置されている。

これらの岩石の中には、1~3mm大のズニ石が多数形成されている。ズニ石は国内でも数カ所でしか確認されていない。

所在:入須川1419 川手山森林公園

相俣のさかさザクラ

県指定天然記念物 昭和27年11月11日指定天文21年(1552)の春、上杉謙信が初めて三国峠を越えて関東に侵攻した際、この地に立ち寄り上杉憲政ゆかりの日枝神社を参拝した。この時、謙信は春日山から持参していた桜の鞭を境内に逆さに挿したところ、数年後に成長して桜が咲き始めたという。

所在:相俣1474

上杉謙信の伝承が残る文化財

入須川のヒカリゴケ自生地

県指定天然記念物 昭和38年1月8日指定

ヒカリゴケは体調約1cmの緑黄色のコケで、原糸体がレンズ状の細胞でできているため、光線を屈折反射して淡黄色の光を放つ。

所在:入須川1419 川手山森林公園

海円寺の大イチョウ

町指定天然記念物 昭和49年3月18日

根本付近は空洞化しており、中には石仏が納められている。

所在:相俣32

東峰のナシノキ

町指定天然記念物 昭和49年3月18日指定

現在でも実を付けることがある。

所在:東峰953-1

布施稲荷神社のウツクシマツ

町指定天然記念物 平成21年6月4日指定滋賀県甲西郡甲西町平松の美松山の一局地に群生しているのがルーツとされる。美松山は、東海道名所図絵(文政9年)、伊勢参宮名所図絵(寛政9年)にも紹介されている。

所在:布施2013

法師温泉長寿館 本館、大浴場(法師乃湯)、別館

国登録有形文化財(建造物) 平成18年8月24日登録

三国峠の麓にたたずむ老舗の一軒宿。

大浴場(法師乃湯)は、昭和57年の旧国鉄フルムーンキャンペーンポスターで一躍有名になった。若山牧水、与謝野晶子など数多くの文人も訪れている。

所在:永井650